ColumnTAPコラム

「好奇心」に好奇心が湧いた!

工藤 亘

TAPセンターの指導スタッフによるコラムを毎月掲載していきます。

1. 私の好奇心etc…

ココ・シャネルは、「20歳の顔は自然からの贈り物。30歳の顔はあなたの人生。でも、50歳の顔はあなたの功績」と名言を残していますが、私は55歳を迎え、ふと「自分は成長しているのか?自分の顔は功績を顕しているか?」と考えることがありました!功績はともあれ、私は「何でもいいから成長し続けたい!アドベンチャーは続けたい!」と思っていますが、その原動力は「好奇心」ではないかと考えています。

今年度は仙台や最乗寺でWell-beingに関わる研修に参加、某大学でのレゴを用いたキャリア教育研修に参加、某事務所のシニアモデルのオーデション受験(合格!)、銀座や東京駅での絵画や書道の鑑賞、某NPO公認「おもちゃインストラクター」取得など、興味や関心、好奇心に突き動かされて行動し、普段は出会わない人と時間や場所を共有することで豊かな半年を過ごすことができました!!

また、教育分野以外の本を意図的に読むようにしています!私にとっての読書は「宝探し!」です。例:山極先生のゴリラの話「仲間を見つめるゴリラ、スマホを見つめる人間」1)、地政学、コピーライターの話、ブランディングやビジネス書、自己啓発系etc…

もちろん、教育系やファシリテーション、コミュニケーション、リーダーシップ、チームビルディング等も読みます!今井先生の本から「ブートストラッピング」というお宝を発見しました。ブートストラッピングとは「何かを学習するときに、子どもが自分で手がかりを見つけ、洞察を得て、学習を加速させていくプロセス」2)で、自らの力で自身をよりよくする(より高い発達段階へ引き上げる)ことです。なるほど!お宝発見!!

専門外や異分野の本や人と出会うと、知らないことを知り、できないことができるようになったりと、想像と創造、人的ネットワークも拡がるので「ワクワク」が止まらないように感じます。私はオートテリック・パーソナリティのようです。ちなみにオートテリックとは、「自己目的的」という意味で、報酬や評価といった外部からの目的のためではなく、行為そのものに喜びや楽しさを見出す性質や特性です。

2. 好奇心って何だ?

私を駆り立てる「好奇心とは一体何だ?」という好奇心がフツフツと湧き上がり、探求・探究心に火がついたので、Harvard Business Review2018年12月号等を手掛かりに少し調べてみました。

好奇心はダニエル・バーライン(1950年代)によると、拡散的好奇心(退屈した人が何でもよいから刺激を求める状態)3)と特殊的好奇心(過度の興奮を落ち着かせるために状況を理解しようとする状態)4)に大別しています。西川・雨宮(2015)は拡散的好奇心を「積極的に新しい情報を広く集め,新たな不一致や矛盾の発見につながるような認識活動」5)、特殊的好奇心を「矛盾あるいは情報の不整合に対して、方向性を定めて探索行動を行うことを動機づける認識活動」6)としています。

また沖林(2017)は「特殊的好奇心と興味対象関連の知識が授業内容の定着と関連すること、特殊的好奇心と学習内容定着の関係で、興味対象関連の知識に調整効果が見られたこと」7)を明らかにしています。

ジョージ・ローウェンスタイン(1994)は、「情報不足」の理論を提唱し、「好奇心が生まれるのは求められる知識に欠けると気づいた時だ」8)とし、この状況は「よくわからない」という不快感につながり、足りない情報を探さずにはいられなくなるとしています。ただし、「緊張を和らげたい」という内なる欲求に焦点を当てており、他の状況における好奇心の発露について説明していないようです。

エドワード・デシ(1970年代)によると、「好奇心は目新しいものや課題を探したい、自分の能力を伸ばして発揮したい、探求や学習をしたいといった人間の内なる意欲の表れでもあり、人間は不快な状況を避けるためだけでなく、好ましい経験をするためにも、好奇心を発揮する」9)ようです。ブリッタ・レンナー(2006)は、「社会的好奇心」10)(他者の考え、感情、行動への関心)について研究しています。

3. 好奇心の5つの類型

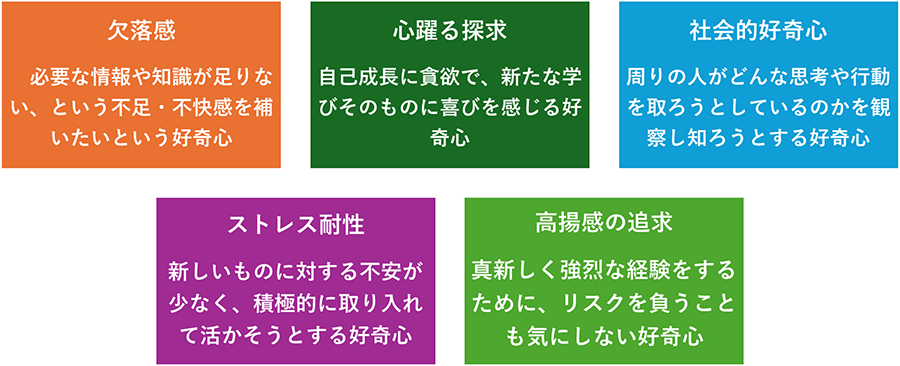

トッドB.カシュダンらは、パトリック・マックナイトと連携し、好奇心を5つに類型しました。(図.1)

出典:トッドB.カシュダン、デイビッドJ.ディザバド、ファロンR.グッドマン、カール・ノートン著、有賀裕子訳「好奇心の5つの類型」Harvard Business Review2018年12月号、2018年、pp.51-52を基に作成

ストレス耐性と社会的好奇心の両方が強い人は、革新性と創造性を発揮しやすいようですが、私の好奇心は、特殊的好奇心より拡散的好奇心が強い傾向があるかもしれません。また、特に心躍る探索や高揚感の追求及びストレス耐性によって刺激されているような気がします。いずれにせよ、本コラムを通じて「好奇心」について少しだけ理解を深めることができたので、めでたし、めでたし!お宝発見!!

文字数の都合上ここまでにしますが、「好奇心」の研究は、まだまだ沢山あることが分かりました!いくつになっても好奇心旺盛な全力少年?中年?壮年?でいたいと思います。読者の皆さんも一緒に好奇心をもって探求・探究のアドベンチャーの旅へ出かけましょう!!

<引用文献>

1)山極寿一「ゴリラからの警告-人間社会、ここがおかしい-」毎日文庫、2022年、p.76

2)今井むつみ『学力喪失』岩波新書、2024年、p.219

3).4)トッドB.カシュダン、デイビッドJ.ディザバド、ファロンR.グッドマン、カール・ノートン著、有賀裕子訳「好奇心の5つの類型」Harvard Business Review2018年12月号、2018年、p.49

5).6)西川一二,雨宮俊彦(2015) 知的好奇心尺度の作成―拡散的好奇心と特殊的好奇心―.教育心理学研究,63(4):412-425

7)沖林洋平「知的好奇心と授業に対する興味と学習内容の定着の関係」日本教育工学会論文誌 41(Suppl.),133-136,2017

8)前掲書3)、p.50

9).10)前掲書3)、p.50

Contact !!お問い合わせ

私たちの活動内容や研究について、

またこのサイトに関するお問い合わせは

以下よりお願いいたします。

お問い合わせ先

玉川大学TAPセンター

〒194-8610 東京都町田市玉川学園6-1-1アクセスマップ

[玉川大学TAPセンター 2025年度 休務日]

・土曜・日曜・祝日

・玉川学園・玉川大学の行事、一斉休暇等による休務日

8月23日(土)~8月31日(日)、12月25日(木)~1月4日(日)

※こちらをクリックするとお使いのパソコンのメールソフトが立ち上がります。